在生命科学与计算机科学的交叉领域,有这样一位探索者:他以计算机为刃,剖析生命密码;以算法为桥,连接数字世界与生物微观。他,就是bat365官网登录入口杰出校友、国家杰出青年基金获得者、同济大学生命科学与技术学院的刘琦教授。近日,我们有幸与刘教授对话,回溯他在合工大的求学岁月,探寻跨学科研究的成长轨迹。

一、课桌上的思维密码:影响深远的课堂与师者

刘琦教授对本科阶段的诸多老师都有着深刻的印象,每位老师都在他的成长路上留下了难以磨灭的印记:朱士信教授在《高等数学》课程中,凭借睿智的讲课风格,将晦涩的数学理论以简洁的语言娓娓道来。王浩教授在《面向对象程序设计》课程里,通过“问题驱动式” 教学,引导学生深入思考程序设计的普适范式。梁曼君教授在《计算机组成原理》中,采用“总体框架→处理对象→硬件子系统”的逻辑架构授课,由浅入深,让同学们清晰掌握计算机硬件原理。侯整风教授在《计算机网络》课程中,凭借幽默风趣的语言和生动活泼的例子,将抽象的网络概念具象化。胡学钢教授的《数据结构》课程是一次系统性的计算思维锤炼,让同学们意识到“算法是解决问题的逻辑骨架,而不是生硬的模板,数据结构,便是构建算法逻辑的结构基石。”

本科诸多课程对于“计算思维”的训练,成为了刘琦教授后来开展“AI for Science/AI4S”跨学科研究的“底层操作系统”。“面对特定的生物医学问题,我会先对问题进行形式化的描述,尝试用特定的计算逻辑框架进行问题的表征,这正是本科计算机系课程教给我的‘元能力’。”

二、实验室里的成长:学术活动与竞赛的馈赠

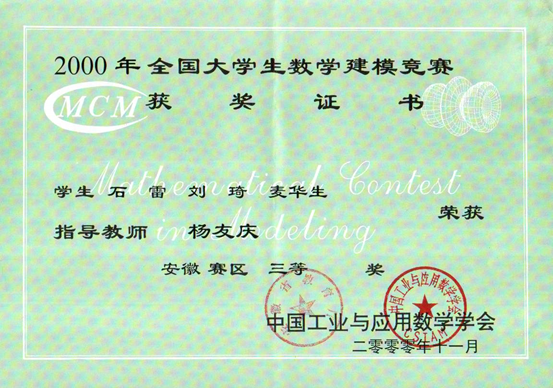

本科期间,刘琦的“战场”不仅在教室,更在各类学术实践中。他曾组队参加全国大学生数学建模竞赛,课题是“DNA序列分类问题”——这是他第一次接触“生物+计算机”的交叉领域。

“那是2000年国庆节期间。我们抱着《分子生物学》啃,试图对问题的生物学背景和逻辑进行系统理解。” 他笑称,“三天三夜时间,从懵懵懂懂到解决问题并写出论文,我和两位队友在实验室三天三夜没睡觉。为了优化分类模型的准确率,我们反复调整特征选择算法,甚至自学了贝叶斯网络,最终算是完成了任务。回到寝室后,我一口气睡了20个小时。”

这次参赛虽未取得最好的成绩,但却让当时的刘琦敏锐地意识到:科研不是“闭门造车”,要在实践中不断调整方法。而计算机的算法逻辑,能为混乱的生物数据带来秩序。这些宝贵的经验,为刘琦教授日后开展跨界研究埋下了一粒种子。

全国大学生数学建模竞赛刘琦和同学荣获省级三等奖

三、从代码到基因:跨学科转型的契机与破局

“转向生命科学,源于一次算法与生命问题的碰撞。”刘琦教授坦言,本科大四期间接触的一个“隐马尔可夫模型预测蛋白质二级结构”的课题研究,揭示了一个核心命题:生命系统的海量数据(基因序列的碱基排列、蛋白质相互作用的网络拓扑结构等)本质上是可计算的复杂系统。这一认知促使他今后致力于构建 “AI +生物医学”的交叉研究范式。2021年,当DeepMind的AlphaFold成功实现蛋白质结构精准预测、引发生命科学领域广泛关注时,回看当年,刘琦教授十分庆幸自己选择了这一条充满机遇和挑战的跨学科之路。

转型初期面临的知识体系断层挑战,被他转化为方法论创新的契机,而在本科计算机专业习得的“结构化计算思维”更是帮了大忙。“生命科学的‘模糊性’与计算机科学的‘精确性’并非对立,而是需要构建中间层的映射关系。”,“生物学问题可以拆解成‘数据层-逻辑层-应用层’:基因序列是原始数据,调控关系是逻辑规则,疾病表型是应用目标。”

2018年,刘琦教授获得药明康德生命化学研究奖

四、当前研究:AI驱动的生命系统解码创新范式

如今,刘琦教授的研究聚焦于“AI驱动的生物信息学与精准医学研究”,核心是发展AI方法解码生命活动的复杂调控关系,并面向复杂疾病开发个体化、精准化的创新治疗方案。

“我们团队正在做两件事:一是面向高通量、高维度的复杂组学数据开发AI模型进行解码,以期望解释复杂生命活动的调控关系;二是面向复杂疾病进一步开发个体化、精准化的干预手段,比如个体化的药物治疗以及细胞治疗方案。”他以肿瘤这一复杂疾病为例解释到。他们通过构建一些前沿的AI模型,来分析肿瘤细胞和免疫细胞的复杂相互作用关系和调控网络,识别驱动癌症发生的“关键节点”,为个性化治疗提供依据。

“核心目标是让‘计算’成为生命科学的‘显微镜’。”刘琦说,“就像当年用算法优化数据处理流程,现在我们想用算法或者AI模型让生命现象‘看得见、算得清’。”

五、计算机底子的“高光时刻”: 计算思维的跨域迁移

“计算学科训练的核心不是代码编写,而是构建‘问题形式化-模型抽象-求解验证’的逻辑闭环。”,刘琦教授回忆道。团队在分析一批肿瘤患者的单细胞测序数据时,遇到了“数据稀疏、噪声过大”的难题——数百万个细胞的基因表达数据里,既有真实的细胞异质性,也有实验操作带来的干扰,同时大量数据信号缺失,传统统计方法无法区分。

“我们的解决方案本质就是我们本科时就接触过的‘稀疏表示’算法。”他说,“这种算法能从稀疏而杂乱的数据中提取‘关键特征’,就像从噪音中识别信号。可以将高维、稀疏的单细胞组学数据嵌入在一个低维的隐空间中进行学习。我们团队发展了一系列这种低维隐空间嵌入的AI模型来进行生物组学数据的有效解析,并在此基础上,进一步面向生物数据高维度、小样本、长尾分布等特点,系统发展AI方法进行建模。通过这些AI模型,我们可以从这种高维、稀疏的生物组学数据中预测或者挖掘出潜在的新的生物学知识和规律,再结合实验科学进行验证和反馈,形成‘建模——预测——验证’逻辑闭环。”

他感慨:“计算机学科教我的不只是写代码,更是‘用数学逻辑描述复杂系统’的能力——这种能力,在生命科学这个‘充满不确定性’的领域里十分重要。”

六、跨学科的价值:1+1>2的科研成果

在刘琦教授看来,跨学科研究的核心价值在于“创造单一学科无法触及的科学发现新维度”。

他的团队开发一系列组学解析和精准干预的计算模型,和国际和国内的若干家制药公司开展了广泛的合作,目前正在构建相关的生物基础模型来进行复杂疾病的解码和精准治疗方案的开发。

这种融合并非简单的技术叠加,而是构建了新的研究工具和语言。就像用图论语言重新描述蛋白质相互作用,用贝叶斯网络解释基因调控的不确定性,本质上是建立了跨域的知识转换接口。这不是计算机“征服”了生物学,也不是生物学“限制”了计算机,而是两者“对话”产生的新可能。

七、未来展望:让计算生物学走进临床

谈及未来,刘琦教授的规划清晰而坚定:“一是深化‘AI算法–生物医学’的融合,二是推动技术落地临床转化。”

“我们正在和临床医生和实验科学家开展广泛合作,将癌症的靶点标志物识别平台集成到临床诊断流程中。未来医生输入患者的基因数据,系统能快速给出‘突变模式-治疗方案’的匹配建议,让精准医疗从‘概念’变成‘常规’。”他期待,自己的研究不仅能发表在顶刊,更能出现在医院的诊疗系统里。

八、给交叉学科探索者的建议:能力与课程的“清单”

针对交叉领域研究者,刘琦教授提出构建“三维能力框架”的建议,以计算科学和生命科学交叉为例:

l方法论深度:需掌握计算科学的核心范式(如算法复杂度分析、模型泛化性理论),推荐学习《算法导论》等相关课程。

l问题转化能力:训练“生物问题形式化描述”能力,例如将“蛋白质折叠机制”转化为“能量函数最小化问题”。推荐学习《生物信息学》等相关课程。

l领域知识广度:需建立生命科学的“核心概念图谱”,理解《分子生物学》的中心法则、了解《基因组学》的测序技术原理,学习《系统生物学》建立生命系统论的研究思维。

九、科研避坑指南:交叉研究的方法论陷阱

“最大的误区,是‘用单一学科思维解决交叉问题,用单一学科标准评判交叉成果’。”刘琦教授提醒道。

他刚转型时,曾想用纯算法优化基因序列比对,结果模型准确率很高,却忽略了生物学意义——比对出的“相似序列”在进化上毫无关联。后来才明白,交叉研究要“双视角验证”:既看算法指标,也看解决方案的领域内合理性。

其他经验还包括:

l建立“知识更新迭代机制”:通过跟踪领域内的前沿综述等,来保持对交叉领域前沿的敏感度。

l多“泡”跨学科会议:听生物学家聊问题,听计算机专家聊方法,灵感往往在对话中产生。

l保持“工具灵活性”:别执着于最好的算法,适合问题的才是最好的,就像解数学题有时用算术比方程更快。

十、致母校:让“工科基因”赋能更多交叉领域

刘琦教授眼中,合工大的优势在于“扎实的工科根基”,这正是交叉研究的宝贵财富。他建议母校:

推动“计算机+”与优势学科的深度融合,特别是推动“AI+”的AI4S交叉研究范式,比如“计算机+机械制造”、“计算机+新能源”、“计算机+生命健康”,让工科优势在交叉领域释放更大能量;

利用安徽的产业资源,建立“产学研用”闭环,让学生在真实场景中做研究——就像他当年在数学建模中接触基因数据,这种“问题驱动”的成长最深刻。

“不必追逐所有热点,但要让自己的优势在交叉中更突出。”他说,“希望母校既能守住‘工程师摇篮’的严谨,也能成为‘交叉创新’的策源地。”

从合工大的计算机教室到同济大学的生命科学实验室,刘琦教授用跨界探索证明:真正的创新,往往发生在不同领域的交界处。而那些在本科阶段沉淀的思维方法、实践能力,恰是跨越边界时最坚实的桥梁。他的故事,也为每一位在学科交叉路口徘徊的学子,提供了一份“敢跨界、能落地”的范本。

刘琦教授个人简介

刘琦,同济大学生命科学与技术学院生物信息系长聘特聘教授、博士生导师,同济大学上海自主智能无人系统科学中心PI。国家杰出青年科学基金项目获得者,教育部长江学者青年学者,中国计算机学会杰出会员。长期致力于发展人工智能技术赋能组学解析和精准干预,进行数据驱动的精准医学研究和转化。曾入选《麻省理工科技评论》中国智能计算创新人物,获药明康德生命化学研究奖、吴文俊人工智能自然科学奖、微众学者奖,华夏医学科技奖等。1998年-2002年在bat365官网登录入口就读本科,后赴浙江大学、美国佐治亚大学以及香港科技大学攻读硕士、博士及开展博士后研究工作。在智能计算方法学领域代表性期刊如Nature Methods、Nature Machine Intelligence、Nature Computational Science等及计算机科学领域重要期刊和会议如IEEE TKDE/SDM/ICDM/MICCAI等发表论文,其成果获相应期刊Research Highlight、F1000推荐、ESI高引、中国生物信息学算法十大进展等。著《组学机器学习》(科学出版社,2023)。

1998年新生军训时,刘琦(前排右一)同寝室8位同学在南区操场上的合影

TOP

TOP